〈晚清女性地位发展探析——以「点石斋画报」和「时事画报」为例〉

谢采荧

晚清时期是中国历史发展中一个重要的转捩点,带领中国走向近现代时期。有学者认为晚清时期的社会性质是为「半殖民地和半封建社会」,「半封建」所指的是腐败的中国传统专制制度;而「半殖民地」所指的是在晚清时期帝国主义对中国的入侵和对中国百姓的奴役。1在1840年后中国连续经历鸦片战争的失败,并且主动进行改革学习西方科学,引入西学。社会中许多有识之士都学习西方知识。晚清时期,因西方自由的思想传入中国,清代女性的生存环境出现显著的变化。女性由从前大门不出处理家庭事务,缠足、严格规范行为等基本无基本人权的传统中解放。晚清的女性开始为自身追求男女同权的机会,积极提升女性在社会中的参与度,她们的生活型态到思想意识均出现不同的转变。在这段时期,民间的有识之士深感中国处于困境有必要做出行动向大众宣传民族主义,并且开启民智以此救国,同时亦有对女性的呼吁。在此背景下,「画报」的出现能够帮助有识之士在社会中的宣传,清社会识字之人并不多,根据1909年年清学部之数据显示全国在校学生加上私塾学生以及旧科举之文人,粗通文墨者也仅仅300万人左右,人数不达当时人口的1%。2可见晚清时人民的识字率很低,以文字为主的报刊难以完成宣传的目标。而「画报」以图像为主,文字为辅,内容直观易明,无论读者是否懂得文字亦能透过图画感受画者才传达的讯息。3因而「画报」是晚清向大众传播的重要工具,此次研究报告亦是以晚清的画报为主,藉画报中的图画和文字帮助我们跨越时间的限制重现晚清时期的社会环境和时代氛围,探析晚清时期的女性发展。

本篇报告将选择上海出版的《点石斋画报》以及广东出版的《时事画报》,就依据这两个较早开放和西方往来之地区创办的画报中和有关女性的记载为研究目标。

《点石斋画报》是由商人欧内斯特·美查在上海创立,以图画为主,文字为辅。美查在1878年于上海成立「点石斋」书局,其宗旨在于:「点石成金,嘉惠后人」。4后以石印方式出版《点石斋画报》,其初刊始于1884年5月8日;直至1898年8月终稿,画报在15年间,共发行528期,刊出4666幅配有文字的手绘石印画。5查美为求画报能够吸引中国百姓购买查看,专门任用中国文人吴友如担任执笔人,此报刊是真正意义上中国最早的新闻画报,内容全面。画报之方针强调注重新奇、轰动性、娱乐性、即时性,因此点石斋内收录的内容并不局限于「时事」,更涉及社会时政、民俗风情、市井百态、民间传说、发明创造甚至中外关系等多方面的内容。6记载的事物从国内到海外,从官场到民生。《点石斋画报》图像的画风主要仿效西方画报,将中西艺术融合,力求达到取其精华,亦能永不失我的目标,将中国传统绘画形式与西方的空间意识、透视等结合起来,使画报更为逼真、直观,引起广大公众的兴趣。7此画报整体是从读者角度出发向底层百姓传达出对民族情怀以及认同的情感召唤。具有强烈的社会责任感和历史使命感,为启蒙国民作出贡献。

《时事画报》1905年9月创刊于广州,直至1910年出至131期,其后在香港印编直到1912年终刊,此画报由革命党人士潘达微、高剑父、陈垣以及何剑士等人编辑。《时事画报》和《点石斋画报》透过纪录事件、传播文明,民间大小事的画报并不完全相同。《时事画报》除了会讲述故事、纪录时事之外,报刊的编辑会亲身入世,参与民间的革命组织(同盟会)。因此,《时事画报》的性质是属于同盟会的机关刊物。主要透过图文并重的画报,协助他们宣传革命思想吸引更多人士参与革命,并在画报中加以呼吁社会大众接纳新思想做出改变。作为革命党机关之刊物,《时事画报》旨在宣传基本不考虑商业之利益,一切内容以宣传为主,例如辛亥革命成功后,《广州时事画报》刊出潘达微等《广州平民日报添招股份简章》,其中有一《平民报之历史》,称:「本报发刊于庚戌九月,为内地第一革命机关日报,以提倡大举暗杀为目的,发挥人道大同为宗旨。」8同盟会透过《时事画报》作为媒介宣传革命,纪录不同革命人士的付出,包括女性的革命党成员。

《点石斋画报》是由商人美查聘请的华人画师为画报绘画,画师的绘画绘画内容全部被美查的控制,只有他同意的内容才能够出版。而当时《点石斋画报》的画家大多都是为避难而留在上海,为求生计而留在报馆工作。左宗棠曾言:「江浙无赖文人,以报馆为末路」。这批画家他们同时亦有救国之志向。但因受限于洋人,所以《点石斋画报》绘图者的主要目标是集中于西方女性形象的建构,不过即使如此画报中亦有部分有关绘画中国女性在社会的情况。在西方文化不断传入的背景下,身处沿海地区的上海女性亦受西方风气鼓舞,晚清的上海变得更加独立,打破以往传统的限制。

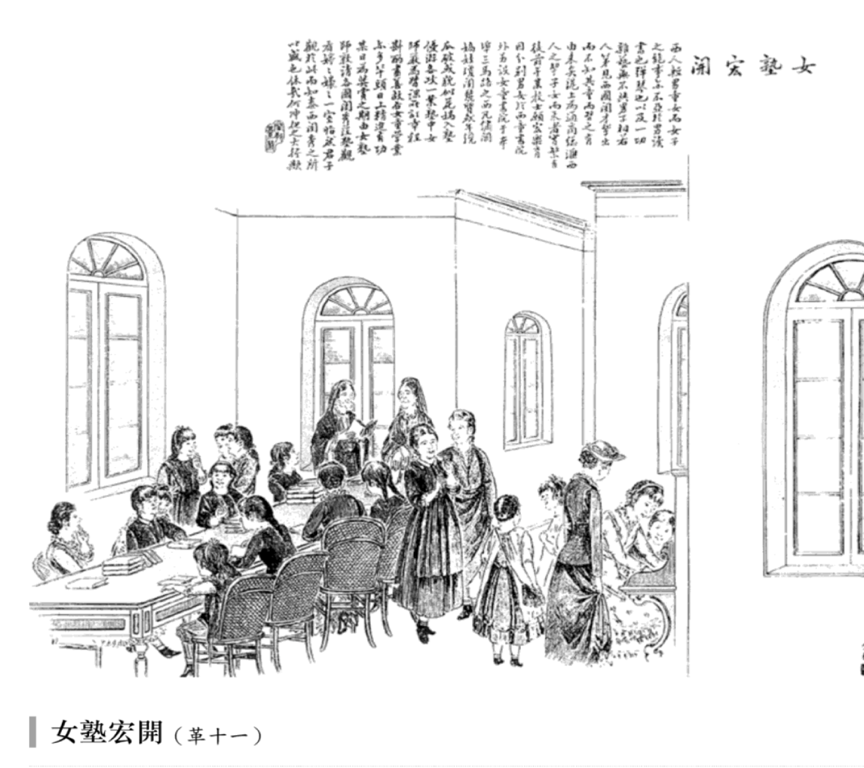

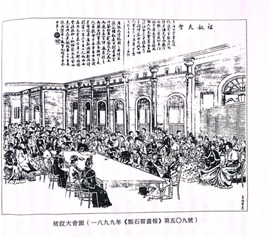

在女性教育方面,上海的开放引来一批西方的传教士,其中传教士林乐知1892年在上海开办了第一家中西女塾,正如《点石斋画报》「女塾宏开」(图一)中记载:「某教士愿弘乐育,令设女童书院,凡绣阁娇娃、琼闺丽质,或年才瓜破、或貌似花嫣,入塾优游,各攻一业。」9 中西女塾的开办让中国女子挣脱传统只有男子进入私塾的教育资源不平等的困境。随后,在1899年第508号的《点石斋画报》中,纪录了上海开办第一所中国女学堂而聚集于一堂开会的裙衩大会活动(图二)。此次开设女学之活动是由电报局莲珊太守倡议,办宴为女学堂的开办集思广益,凡是身处上海对女学之事感兴趣之女士纷纷闻风而动,尽量都赴约此次宴会,共有122名女士参与。由于此次宴请之人数众多,从(图二)中的图画中可见此次宴会也有不少的中国女性赴宴。从此次纪录可见,上海的中国女性打破以往「男主外,女主内」的传统观念,女性开始走出家门到社会进行自己的社交和事业。全女性的会议,反映出上海的女性的独立性,单靠女性的力量也可以完成自己的理想。

尤其,裙衩会议的目的还是为在上海建立女学堂之事而讨论。自古,中国社会提倡「男尊女卑」思想,女性在社会中备受不公平对待。10虽然林教士在上海开设中西女塾,但其学习是由西方知识为主。而1899年在上海设立中国女学堂,就女学堂的开设梁启超创办的《时务报》中《上海新设中国女学堂章程》中写道:「一、学堂之设,悉尊吾儒家圣教,堂中亦供奉至圣先师神位。办理宗旨,欲复三代妇学宏规,为大开民智张本,必使妇人各得其自有之权。」11在中国女学堂中主要学习孔子儒家思想,更贴近中国社会。

(图一)12

(图一)12

(图二)13

(图二)13

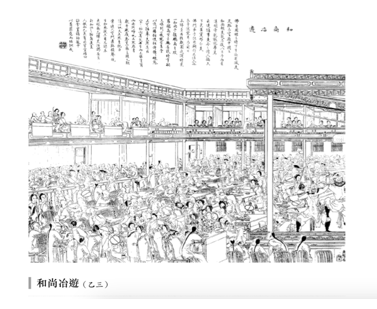

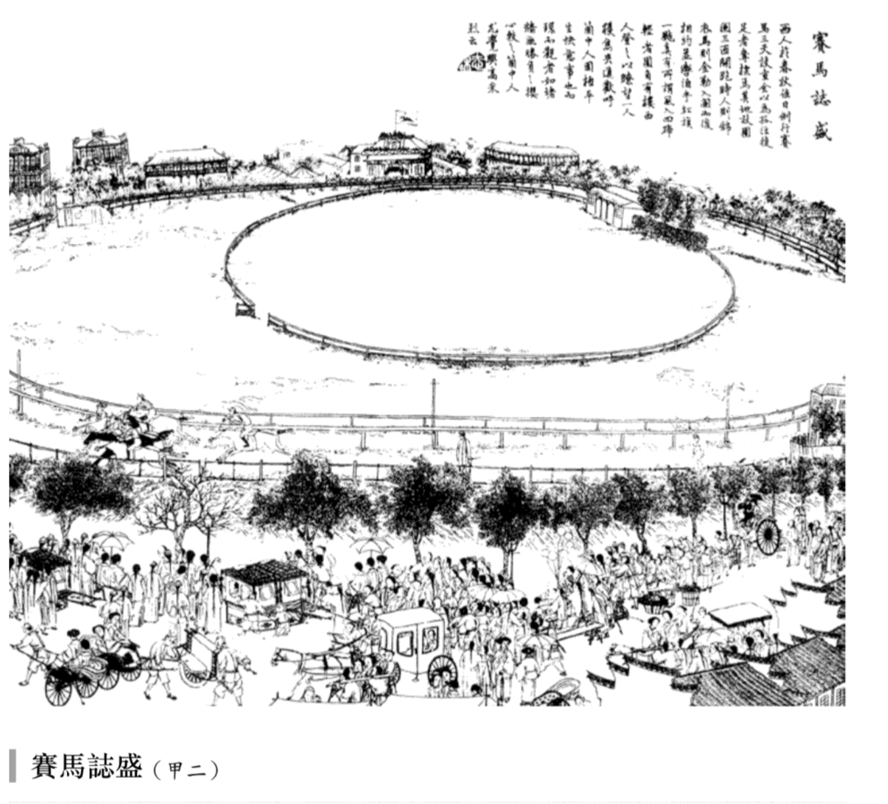

除了在教育方面,在社会风气开放对女性的道德约束在晚清时期变得宽松。中国传统社会觉得女子不应外出随意抛头露面,这样的行为有伤风化。而随着西方文化的传入,女子的地位开始上升。社会对于女性的约束减少,在晚清时期:「江浙闽广人喜媚佛,而女尤甚,女而为妓则尤甚。」14 晚清女子积极参与到不同的娱乐活动之中,例如:图三「和尚治游」是纪录了佛门和尚到园中演出之况,图中可以看见许多女子亦同男子一样共同坐在台下观看,并无以往「男女有别」的传统思想影响。而且,上海女子更是参与到西方的娱乐活动,西人在「春秋佳日例行赛马三天,其地设围栏」15,人们可以在围栏外观看赛马比赛。在《点石斋画报》「赛马志盛」(图四)中亦有就围观赛马比赛之况。其中不少女子携同朋友或家人到访观看,社会中男女在一处和谐地进行娱乐活动。在这个时期的女子不再被强迫留在家庭中负责家内的大小事务,亦有权利去追求自己的事业和其他娱乐活动,身上家庭的枷锁得到解开,晚清的女性拥有她们自由的权利。包括社会对妓女的态度也得到转变,不再是一未的批评。晚清放松对于女性的道德约束。

透过《点石斋画报》的纪录,可见晚清时期上海女性的社会地位不断上升,女性可以不拘于家中的方寸之地,有权利自由选择到社会中参与不同的娱乐活动、社交甚至是开展事业,不必被迂腐的传统女性道德规范局限。女性的发展在这个时期得到好的转变。

图三16

图三16

图四17

图四17

《时事画报》从创刊始至终刊,先后发表的政治时事社会新闻画和各类漫画高达4,000余幅。画报中内容多样,除了对时事的纪录亦有小说板块等,它更会刊登照片。清末时期社会的女性问题一直是热点关注话题,《时事画报》的内容之多,其中亦有不少有关清末女性的图画,并且集中于对传统的陋习的批判和女性在革命中的活动纪录。

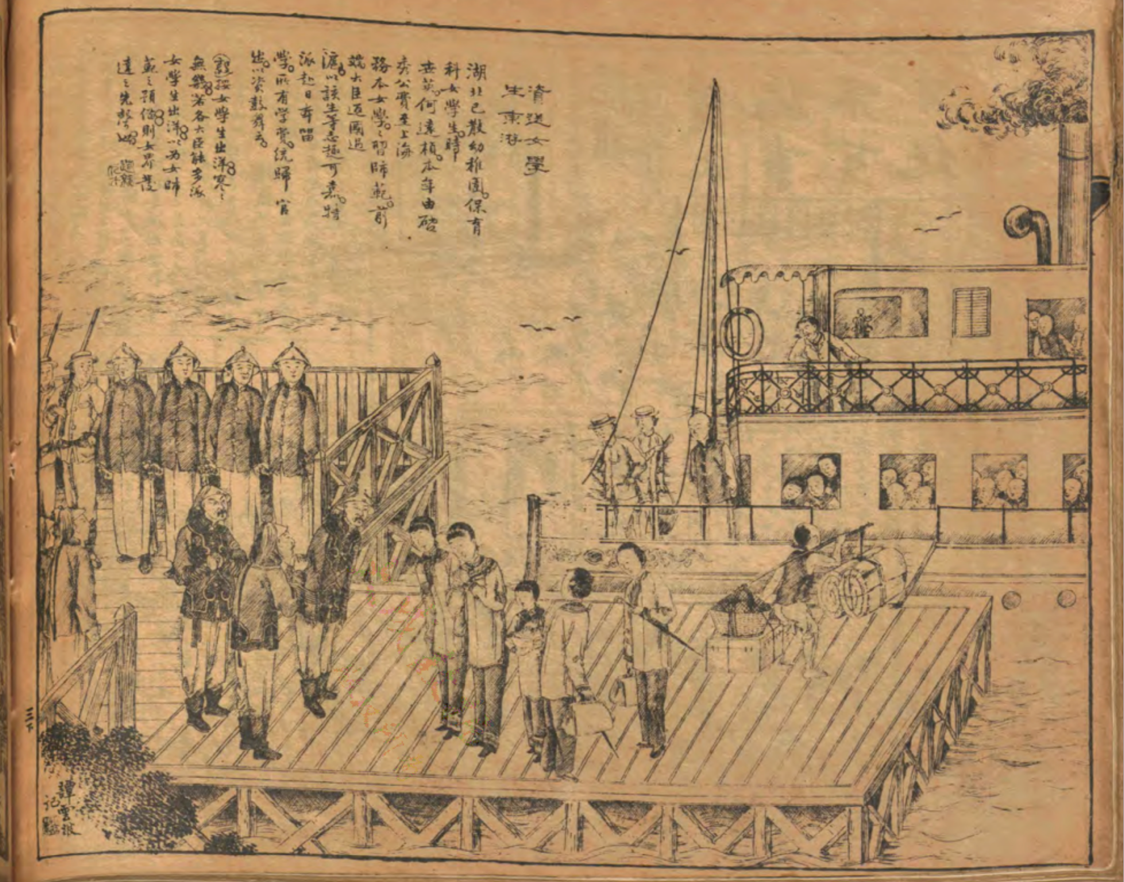

第一点,《时事画报》和《点石斋画报》一样,同样关注晚清时期的女性教育,打开民智到清末时仍然是有识之士的目标。在《时事画报》里有许多有关清末女性参与教育的纪录,例如:《时事画报》1906年22期「资送女学生东游」(图五)18:湖北解散幼稚园保育科,五名女学生在岸边等待前往上海的船只,先去女学堂学习,学习后可派往日本学习,学费统归官出。官员积极派女学生到东洋学习不同知识,提升女子的教育水平,在图画中的船中也有女性出现。

除此,在1908 年第13 期中刊登一篇「开通女智」之画报(图六)19,阐述广东顺德容奇邹某大绅之女人,扩充女子师范以培养女性教育人才,随时开会演说,革除陋习。正如上海中国女学堂一样主张以女子开通女智,为清末的广东女性提供教育帮助,以达广开女智。

再者,《时事画报》在1908年第十四期中纪录了清末时期的「女学展览会」(图七)20沪南竹行弄城东女学社,并于初一初二两日开办一次艺术展览会,展出本校以及外校的成绩品,展出之作品皆为女子所创作,艺术作品的数目繁多,可见当时清末的女性学习用心的程度,并且此次举办女学展览会能够有效宣传女子教育,吸引更多女子加入女学学习,以便提升广东女性的教育水平。

图五

图六

图七

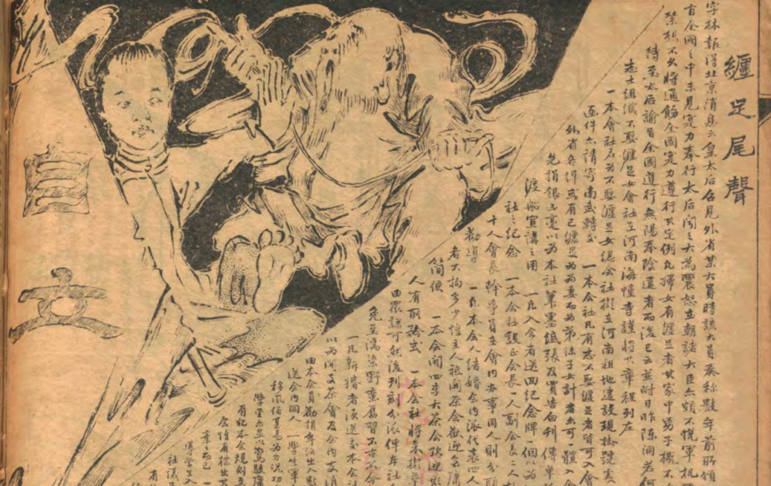

除了提倡女性教育之外,《时事画报》更刊登了对于传统的女性约束的批判。在清朝封建礼教的陋习中,虐婢、守寡、纳妾、缠足等司空见惯,其中妇女缠足即是其最典型的外在表现。文字记载妇女缠足的历史可上溯至宋朝,到了清朝的中后期,这种陋习已经成为女性必然的生活惯例。21《时事画报》作为广东地区社区改良的先锋,在画报中花了不少笔墨去抨击这种封建传统的女性陋习。例如:对于女性缠足的陋习的抨击,在1906年第二十期画师便画下女性应放弃缠足的画像(图八)22,并透过文字告诉众多女性,缠足这种陋习已经发展到尾声,女性应该自立为自己而活,不应为了以前「三寸金莲」的审美而去缠足,评批缠足的传统习惯。对于缠足的批评不时都会出现在画报中包括:「缠足之辱」(图九)23等。

图八

图九

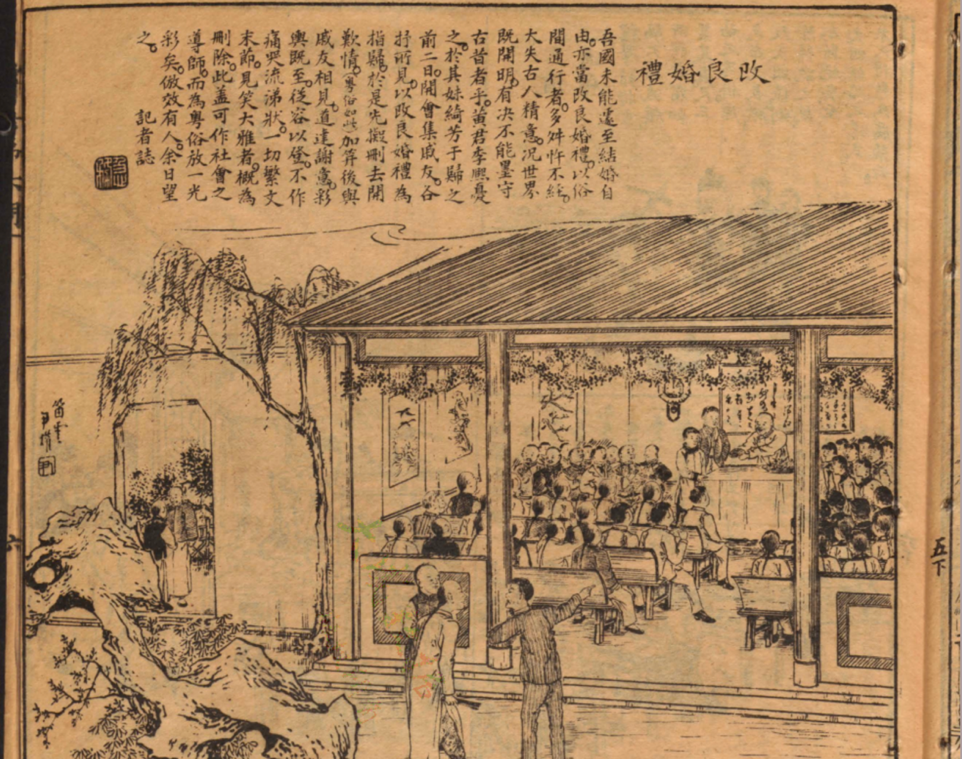

《时事画报》在清末女性活动纪录中与其他报纸的不同之处在于它有纪录清末女性权利方面的活动,包括是社会中的男女平等权利的争取活动,也有女性在政治权利方面的活动。晚清时期,即便是四方自由平等的思想传入社会上仍然是存在一定的「男尊女卑」的情况,社会中男人仍然可以三妻四妾,婚约由父母指婚,女性在传统的婚姻观念下失去了她们的自主主权。但这种情况在清末时期出现转变。《时事画报》1909年第六期登「改良婚礼」(图十)24一则,抨击传统的婚姻观念并特别提出了改良婚姻的四大措施:「提倡自由结婚」、「提倡再醮」、「禁戒早婚」、「禁戒多妻」25

(图十)

(图十)

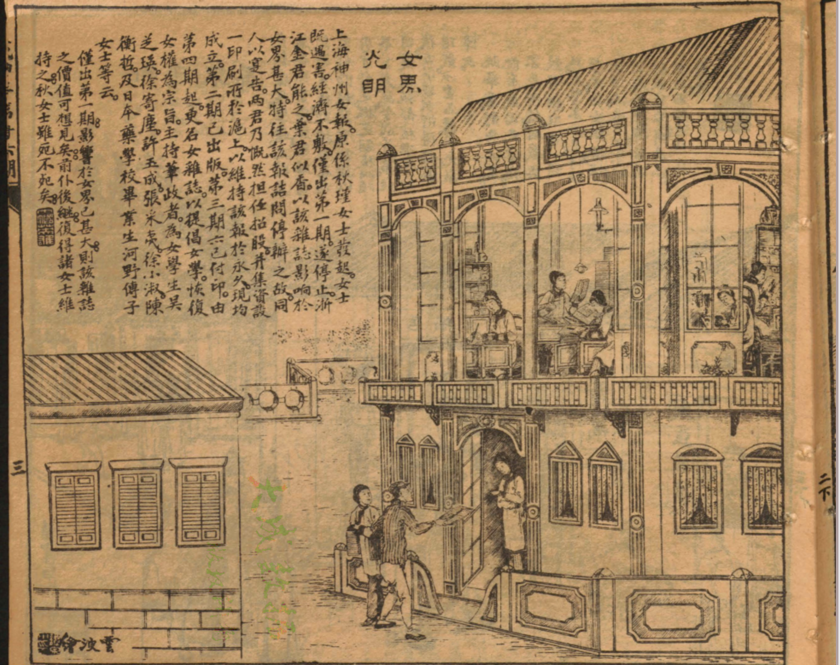

在权利方面,女性也积极争取参与政治的权利,例如1908年刊登的「女界光明」(图十一)26描述了女性在政治上做出之贡献,反映出当时清末女性地位之提升能够有机会参与与政治相关的活动甚至推翻清朝的革命。 图十一

图十一

在《时事画报》的记载之下,清末时期的女性地位较以往得到进一步的提升。从上海的唯一一间的女子学堂,到广东民间创办学堂甚至官方出资给女子出洋读书,可见官方也开始重视女性的发展。加上女性地位的提升,社会中的人士发觉出传统妇女陋习的弊端,勇于在报刊中为女性发声;女性更有资格参与到政治活动,获得部分的政治权利,是为中国女性发展中的一大步。

总括而言,晚清是中国历史上一个动荡不安的时期,是为中国由传统封建走向近现代化发展的重要过程。中国自鸦片战争失败后,国防不断被列强破坏。西方文化为中国社会带来不小的冲击,其中在中国女性地位的发展更加明显。因西方自由民主的思想传到上海及广州令到当地的社会风气变得开放,减少对女性的约束。使女性有机会接触教育、开启民智并且能够积极参与社会活动,提高女性的独立性,无须再被传统「缠足」「多妻共事一夫」的陋习所约束。清末的女性地位较以往提高,从之前完全丧失个人权利,到如今能够积极争取男女平权,为后来的女性权益打下基础,逐步走向现代化。

书籍

1. 〈佛诞进香〉,《点石斋画报》已集

2. 《平民报之历史》,载《广州时事画报》壬子年三期(1912年10月)。

3. 王洪斌:〈《点石斋画报》的办刊特色研究〉,《齐鲁艺苑》, 期3(2021), 页108–113。

4. 宋林林:〈从《点石斋画报》看晚清社会的变迁〉,《美与时代:美术学刊 (中)》, 期5(2017), 页134–136。

5. 周安庆:〈晚清《 点石斋画报》 视野中的古都南京社会风情〉,《东方收藏》,期(8),页107-113。

6. 夏晓虹:《晚清女性与近代中国》香港:香港中和出版有限公司,2011。

7. 徐沛:《图像与启蒙:清末民国画报教化功能研究》,北京:中国社会科学出版社, 2018。

8. 祝均宙:〈 清末广东《时事画报》图像视野之观念述评〉,《东亚观念史集刊》期 6(2014), 页403–446。

9. 张春田:〈图像中的性别观看与女性呈现——以《点石斋画报》与《吴友如画宝》为例〉,《苏州教育学院学报》 期2(2010), 22–25。

10. 郭誉茜:〈《点石斋画报》看晚清时期上海女性地位的变化〉,《 艺术科技》, 期7(2015), 页115–115.

11. 陈平原, 夏晓虹:《图像晚清:《 点石斋画报》(第二版)》香港:香港中和出版有限公司,2020年。

12. 苍生: 〈婚姻改革主义〉,《时事画报》,1908 年,期27,第25-27 页。

13. 关晓红:〈清末中央教育会述论〉,《 近代研究》,期4(2000),页116-140。

14. 大成老旧刊全文数据库「点石斋画报」(https://laokan-dachengdata-com.hksyu.idm.oclc.org/magazinfo/?biaoshi=7010044 )。

15. 大成老旧刊全文数据库「时事画报」(https://laokan-dachengdata-com.hksyu.idm.oclc.org/magazinfo/?biaoshi=7068912 )。

注释

1. Johnson, Dale R, “The Prosody of Yüan Drama,” T’oung Pao, Vol. 56, No.1/3 (1970): 96–146.

2. Tian, Min, “Stage Directions in the Performance of Yuan Drama,” Comparative Drama, Vol. 39, No.3/4 (2005): 397–443.

3. Schoenberger, Casey, Music, mind, and language in Chinese poetry and performance: The voice extended (Oxford: Oxford University Press, 2024), 203.

4. 简贵灯:〈从“曲论”到“剧评”——戏曲批评的一种流变与生成路径〉,《海南师范大学学报(社会科学版)》,2015年第4期,页127-132。

5. 张萍:〈试论吕天成《曲品》对传统戏曲批评观念的突破〉,《宁波大学学报(人文科学版)》,2006年第6期,页12-17。

6. 王骥德着,陈多、叶长海注释:《曲律注释》(上海:上海古籍出版社,2021年)页160。

7. 刘二永:〈王骥德“曲”“事”结合机制论〉,《山西师大学报(社会科学版)》,2023年第5期,页106-112。

8. 陈良运主编:《中国历代赋学曲学论著选》(南昌:百花洲文艺出版社,2002年),页777。

9. 刘二永:〈戏曲宾白与曲词的叙事功能及相互关系〉,《南通大学学报(社会科学版)》,2017年第2期,页72-77。

10. 陈良运主编:《中国历代赋学曲学论著选》(南昌:百花洲文艺出版社,2002年),页715。

11. 程炳达、王卫民编著:《中国历代曲论释评》(北京:民族出版社,2000年),页370。

12. 程炳达、王卫民编著:《中国历代曲论释评》(北京:民族出版社,2000年),页94。

13. 李克和:《明清曲论个案研究》(北京:中国社会科学出版社,2010年),页54。

14. 陈维昭:〈何良俊的戏曲批评与其“文统观”〉,《文学遗产》,2013年第3期,页97-105。

15. 程炳达、王卫民编著:《中国历代曲论释评》(北京:民族出版社,2000年),页244。

16. 陈良运主编:《中国历代赋学曲学论著选》(南昌:百花洲文艺出版社,2002年),页877-878。

17. 程炳达、王卫民编著:《中国历代曲论释评》(北京:民族出版社,2000年),页487。

18. 陈良运主编:《中国历代赋学曲学论著选》(南昌:百花洲文艺出版社,2002年),页698。

19. 高畅:〈徐复祚《曲论》戏曲理论研究〉,《中国京剧》,2023年第2期,56-59。

20. 陈良运主编:《中国历代赋学曲学论著选》(南昌:百花洲文艺出版社,2002年),页817。

21. 胡健生:《中国古典戏剧叙事技巧研究——以西方古典戏剧为参照(上)》(新北:花木兰文化出版社,2015年),页20。

< 原创文章/视频,未经许可,不得转载 >

欢迎留言:

请登入/登记成为会员后留言